Gesprochene und geschriebene Sprache

Wo Menschen miteinander leben, haben sie auch eine gemeinsame Sprache. Denn damit sie zusammenwirken können, müssen sie sich durch Sprache verständigen. Soziologen haben für das Zusammenleben und -wirken den Begriff "Verkehrsgemeinschaft" geprägt. Für die Menschen, die darin leben, ist "Kommunikation" unerläßlich, und das erzwingt geradezu eine gemeinsame Sprache. Die eigene Familie ist die engste Verkehrs- und Sprachgemeinschaft. Aber jeder Mensch verkehrt auch in größeren Gemeinschaften, der Gemeinde, der Stadt, der Landschaft. Man hat in diesen engeren oder weiteren Gruppen viel Gemeinsames miteinander, hat die gleichen Sitten und Gebräuche, wirtschaftet nach gleichem Muster, feiert die gleichen Feste, hat überhaupt viele gemeinsame Interessen. Die Sprache wird durch diese gemeinsamen Bedürfnisse geprägt. Wer im Gebirge lebt, dem ist die Seefahrt fremd und er hat deshalb in seiner Sprache auch kaum Ausdrücke dafür, und wer an der Meeresküste wohnt, braucht sich nicht über Gemsjagd und Almwirtschaft zu verständigen. So entstehen regionale Sprachen, die von den Lebensbedingungen und Lebensformen geprägt werden. Man nennt sie "Mundarten" oder "Dialekte". In der Regel bleiben sie "schriftlose Sprachen", weil das Alltagsleben keiner Schrift bedarf.

Dorf und Landschaft aber stehen in einem größeren politischen Verband; sie sind Teile eines großen Staates, in dem "Nationalsprachen" entstanden, die sich über die einzelnen Mundarten erhoben. Dadurch wurde es notwendig, aufkommende Bedürfnisse überregional zu regeln und sie schriftlich zu fixieren.

Was gesprochen wird, ist rasch verklungen; nur das Geschriebene hat Dauer. Darum kann sich die Darstellung der Geschichte einer Sprache nur auf geschriebene Zeugnisse stützen. Nur an ihnen kann man zeigen, wie sich eine Sprache im Laufe der Jahrhunderte verändert. Das bedeutet aber auch Einschränkungen. Weil nämlich die Sprache des Alltags, die Mundart, der Niederschrift selten gewürdigt wurde, wissen wir nur wenig über die Alltagsrede jeder Zeit. In der "Schriftsprache" erfassen wir nun eine Sprachform, die über die täglichen Bedürfnisse hinausgeht, eine Sprache, in der abstrakte Vorstellungen ausgedrückt werden, in der man philosophieren und über höchste Dinge nachdenken kann, und in der die Schriftsteller ihre Werke gestalten können.

Diesen hohen Stand haben die Kultursprachen in Ost und West längst alle erreicht. Doch steht die Einheit der Schriftsprachen fast überall nur auf dem Papier. Denn lange, bevor wir in der Schule schreiben lernen, haben wir unserer Mutter die gesprochene Sprache mit all ihren Eigenheiten abgelauscht. Damit haben wir Sprachgewohnheiten angenommen, die wir im Laufe unseres Lebens nur sehr schwer ablegen. Mag ein Deutscher immer "hochdeutsch" reden, die meisten verraten, sobald sie den Mund aufmachen, durch die Lautbildung und vor allem die Satzmelodie, den Tonfall, aus welcher Landschaft sie stammen. So war und ist Berlin ein Ort der Hochkultur, aber die typische "Berliner Schnauze", wie der hier gesprochene Dialekt oft bezeichnet wird, verrät den Berliner nach nur wenigen gesprochenen Worten. Seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts gibt es zwar genaue Vorschriften, "Normen", für die "Bühnenaussprache" oder - wie es heute heißt - die "Hochlautung". Bislang hat es nicht viel genützt. Da aber Schauspieler und Rundfunksprecher die Norm beherrschen, ist anzunehmen, daß auch die hochdeutsche Aussprache allmählich so einheitlich werden kann, wie es die Schrift längst ist.

Die Entstehung der deutschen Sprache

Auf deutschem Boden fingen gelehrte Schreiber ungefähr um das Jahr 750 an, Texte in der Sprache des eigenen Volkes zu schreiben. Vorher hatten sie jahrhundertelang nur lateinische Texte abgefaßt oder abgeschrieben. So können wir heute auf zwölf Jahrhunderte schriftlicher und seit dem 15. Jahrhundert auch gedruckter Überlieferung zurückblicken. Das bedeutet zwölf Jahrhunderte deutscher Sprachgeschichte.

Wurde aber wirklich um 750 schon "deutsch" geschrieben, und hat Karl der Große, als er im Jahre 768 zum König der Franken gekrönt wurde, sein Heer schon "auf deutsch" begrüßt? Karl wurde auf einer der reichen Besitzungen seiner Familie im oberen Moseltal, in der Gegend um Metz, geboren, und er selbst nannte seine Muttersprache "fränkisch". Er beherrschte ein gewaltiges Reich, fast ganz Frankreich, das schon seine Vorfahren den Römern abgewonnen hatten, Oberitalien und das germanische Land bis an die Elbe und die Saale. Der germanische Frankenstamm hatte die anderen Germanenstämme, die Alemannen und Baiern, und Karl selbst dazu noch die Sachsen unterworfen. Sie gehörten seither zum Frankenreich, aber ihr Streben nach Selbständigkeit war ungebrochen, und ihre Sprachen nannten sie "fränkisch, alemannisch, bairisch" und "sächsisch". Im Westen und Süden des Reiches sprachen die Einheimischen wie schon vor der fränkischen Eroberung immer noch die "Lingua Romana", die Sprache Roms. Die Germanen konnten diese fremde Sprache nicht verstehen, wohl aber verstanden sie sich trotz ihrer verschiedenen Mundarten untereinander. Darum nannte Karl in seinen (lateinisch geschriebenen) Urkunden und Erlassen diese Sprachen die "Lingua theudisca". Das war ein künstlich gebildetes Wort, abgeleitet von germanisch "theuda" = "das Volk", bedeutet also "die Sprache des eigenen Volkes" im Gegensatz zu der Sprache der Romanen. Erst um das Jahr 1000 tauchte die Bezeichnung "in diutiscun", d.h. "auf deutsch" auf. Der gelehrte Alemanne, der so schreibt, hat also begriffen, daß fränkisch, bairisch, alemannisch und sächsisch nur besondere Formen einer gemeinsamen Sprache sind.

Deutlich erkennt man hier die Wirkung der Verkehrsgemeinschaft in einem politischen Großraum. Denn nachdem das weite Frankenreich unter den Nachfolgern Karls des Großen mehrmals aufgeteilt wurde, entstand in seinem Ostteil die große politische Einheit, aus der das Reich der Deutschen hervorgehen sollte. Die politische Verbundenheit führt zu einem Gefühl der Einheit. Die einzelnen Stämme erkennen, daß sie zwar etwas Eigenes darstellen, daß sie aber alle einem Reich angehören und deshalb auch nach außen hin gemeinsame Interessen zu wahren haben.

Dabei ist die Entstehung der gemeinsamen Sprache innerhalb des politischen Großraums vor allem auf den kulturpolitischen Willen Karls des Großen zurückzuführen. Immer wieder schärfte er den hohen Geistlichen ein, sie sollten für die Ausbreitung und Vertiefung des Christentums sorgen, und sie sollten die christliche Lehre in den Landessprachen verkünden. Das war im Westreich nicht allzu schwierig, wo ja die Sprache Roms, wenn auch in gewandelter Form, noch weiterlebte.

Im germanischen Osten war dazu aber eine gründliche Neugestaltung der Sprache nötig. Denn die vor kurzem noch heidnischen Stämme kannten die christlichen Glaubensvorstellungen und die Lehre noch kaum. Tausende von neuen Wörtern mußten gefunden werden, um die lateinischen Texte der Bibel und der Kirchenlehrer in die Volkssprache zu übertragen, und diese äußerst schwierige Aufgabe hatten die vier Stämme gemeinsam zu lösen. So entstand aus den vier noch heidnisch geprägten Stammessprachen die christliche deutsche Kultursprache und gleichzeitig auch das Bewußtsein der Gemeinsamkeit, das mit dem Wort "deutsch" ausgedrückt wird.

Wollten wir sehr genau sein, so dürften wir für die ersten drei Jahrhunderte unserer Sprachgeschichte noch nicht von einer deutschen Sprache reden. Aber Karl der Große hat den politischen Raum geschaffen, der zum Sprachraum wurde, und er hat die große kulturelle Aufgabe gestellt, die die vier Stämme gemeinsam bewältigten. So rechnen wir auch für diese Zeit bereits mit einer deutschen Sprache; denn es ist die Zeit des "werdenden Deutsch".

Die Perioden der deutschen Sprachgeschichte

Zwölf Jahrhunderte sind eine lange Zeit, in der mancherlei Veränderungen

in der Sprache vorgehen. Schon wenige Zeilen aus dem Vaterunser können

das zeigen.

Um 825 schreibt ein Mönch im Kloster Fulda:

si giheilagot thin namo, queme thin rihhi, si thin willo, so her in

himile ist, so si her in erdu.

Im Kloster Milstatt in Kärnten lautet derselbe Text um 1200:

geheiliget werde din name. zuchom uns din rich. din wille werde

hie uf der erde als da ze himele.

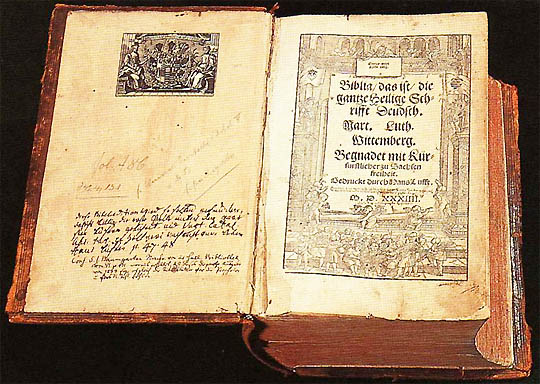

In Luthers Bibeldruck von 1544 heißt es:

Dein Name werde geheiliget. Dein Reich kome. Dein Wille geschehe

auff Erden wie im Himel,

und so steht es auch heute noch, mit geänderter Rechtschreibung,

in den Ausgaben der Luther-Bibel.

Die erste vollständige Bibelübersetzung von Martin Luther 1534, Druck Hans Lufft in Wittenberg, Titelholzschnitt von Meister MS

Man erkennt sofort, daß die Entwicklung der Sprache in Stufen vor sich geht. Die vollen Endvokale des Textes von 825 (namo, willo, erdu, rihhi, giheilagot) sind um 1200 zu "e" geworden oder verschwunden (name, wille, erde, rich, geheiliget). Aber das lange "i" der betonten Silbe (din, rihhi) zeigt sich erst bei Luther als "ei" (dein, Reich), wie wir es heute noch sprechen. Auch Wortlaut und Wortfolge der drei Texte sind verschieden; aber darauf wollen wir nicht eingehen.

Um auch das Nacheinander solcher Veränderungen richtig einordnen

zu können, teilt man die Geschichte der deutschen Sprache in

vier Perioden ein:

- Das Althochdeutsche (etwa 750 bis 1050)

- Das Mittelhochdeutsche (etwa 1050 bis 1350)

- Das Frühneuhochdeutsche (etwa 1350 bis 1650)

- Das Neuhochdeutsche (etwa seit 1650)

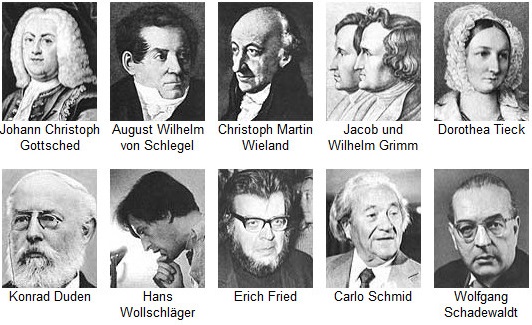

In ihren Grundzügen geht diese Einteilung auf Jacob Grimm (1785-1863) zurück, den älteren der beiden Brüder, denen wir die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen verdanken. Er war ein bedeutender Gelehrter und der Begründer der deutschen Sprachwissenschaft. Allerdings hielt er Martin Luther (1483-1546) für den eigentlichen Schöpfer des Neuhochdeutschen. Darum setzte er die Grenze zwischen Mittel- und Neuhochdeutsch um das Jahr 1500 an. Viel später erst wurde erkannt, daß Luther eine Entwicklung auf die Höhe führte, die schon viel früher begonnen hatte. Deshalb wird heute die Periode 3 "Frühneuhochdeutsch" als eine eigene, selbständige Sprachperiode in das anfangs nur dreiteilige Schema eingeschoben.

Lautgeschichte als Einteilungsprinzip

Jacob und Wilhelm Grimm waren überzeugt, daß man die Sprachperioden allein nach den äußerlichen Merkmalen der Lautentwicklung einteilen könne. Das reicht zwar, wie wir heute wissen, bei weitem nicht aus. Doch liegen darin Möglichkeiten, einen unbekannten Text zeitlich und oft auch räumlich wenigstens vorläufig einzuordnen.

Vor allem lassen sich die drei hochdeutschen Stammesmundarten auf Grund

des Lautbestandes von den niederdeutschen (dem "Altsächsischen")

unterscheiden. Die oben zitierten Gebetszeilen lauten z.B. im

altsächsischen "Heliand", der um 840 entstand, wie folgt:

Gewihid si thin namo. Cuma thin craftag riki. Werda thin willeo

so sama an erdo, so thar uppe ist an them hohon himilrikea.

Im Vergleich mit dem althochdeutschen Text nimmt man mancherlei

Unterschiede wahr, auch in der Wortwahl (giheilagot : gewihid =

"geweiht") und in den Endungen (queme, willo, erdu :

cuma, willeo, erdo). Aber wichtiger sind die Lautunterschiede,

die besser im Vergleich mit dem Text von 1200 zu erkennen sind.

Statt "rich" und "uf" hat der Heliand

"riki, uppe". Und gegenüber dem "zuchome"

steht in einem altenglischen Text "tobecume". Aus den

germanischen Lauten "p,t,k", die das Altenglische

und das Altsächsische behalten haben, sind im Fränkischen,

Alemannischen und Bairischen nach bestimmten Regeln andere

Laute entstanden. Man nennt diesen Vorgang die "althochdeutsche

Lautverschiebung", und nennt die drei Mundarten, in

denen diese Veränderungen vorkommen, die "hochdeutschen"

Mundarten. Daß wir heute hochdeutsch "Wasser, schlafen,

Küche" sagen, wo es niederdeutsch "Water, slapen,

Köke" heißt, ist eine Folge der Lautverschiebung. Das

Niederdeutsche hat die alten "p,t,k" bis heute zäh

festgehalten. Deshalb ist es, obwohl es an der deutschen

Verkehrsgemeinschaft seinen Anteil hat, niemals

"hochdeutsch" geworden, und auch die hochdeutschen

Sprachperioden lassen sich nicht auf das Niederdeutsche

anwenden.

Über die Lautveränderungen des Hochdeutschen ist bereits oben bei Erörterung der drei Beispiele das Wichtigste gesagt worden. Althochdeutsch heißt die Periode, in der die vollen Vokale der unbetonten Silben noch erhalten sind, mittelhochdeutsch diejenige, in der diese Vokale zum unbetonten "e" geworden sind, die Vokale der betonten Silben aber noch unverändert waren. Im Frühneuhochdeutschen werden dann drei alte Vokale zu Zwielauten (min nüwes hus wird zu mein neues Haus) und umgekehrt werden drei alte Zwielaute (li-eben guoten brüeder) zu Langvokalen (liebe gute Brüder).

Einige weitere Lautveränderungen müssen wir unerwähnt lassen, und zwischen Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch lassen sich überhaupt keine charakteristischen Lautunterschiede angeben. Im übrigen gelten sie nur für die Schriftsprache, nicht aber für die Mundarten. In der Schweiz (Schwizer Dütsch) und zwischen Schwarzwald und Vogesen werden noch heute die alten Langvokale gesprochen, und in den südbaierischen Mundarten (liab, guat) hören wir immer noch die alten Zwielaute.

Historisch-politische Grundlagen der Sprachgeschichte

Wenn man eine Sprache nach der Veränderung ihrer Laute beschreibt, stellt man nur den äußeren Verlauf dar. Jede Sprache hat aber auch ihre innere Entwicklung, die sich im politische Raum und unter sozialen Wandlungen abspielt. Der deutsche Sprachraum blieb in seinen äußeren Grenzen bis tief in die mittelhochdeutsche Sprachperiode hinein unverändert. Die beiden neuhochdeutschen Perioden beruhen dagegen auf neuen politischen Grundlagen, die sich hauptsächlich in der Zeit von 1250 und 1350 herausbildeten.

Mit dem Untergang des Herrschergeschlechts der Staufer (1254) nimmt auch die Einheit des alten deutschen Reiches ihr Ende. Schon lange hatten die vielen kleineren Fürsten, die Herzöge und Grafen, die Bischöfe und die Fürstäbte, nach Unabhängigkeit gestrebt. Jetzt - in der Zeit des Interregnums - hatten sie keinen königlichen Herrn mehr über sich, und das Reich zerfiel in Dutzende von kleinen Territorien, die alle eifersüchtig über ihre landesherrliche Selbständigkeit wachten.

Ferner hatte während der Stauferzeit eine gewaltige Wanderung von deutschen Siedlern in die slawischen Lande östlich von Elbe und Saale eingesetzt. In diesem weiten Raum entstanden, teils unter einheimischen, zum Teil auch unter deutschen Fürsten gut organisierte, modern verwaltete Staaten, wie z.B. Brandenburg, Obersachsen, Böhmen, Schlesien, Preußen. Das waren junge Staatsgründungen auf Kolonialboden, die die altmodisch geführten Kleinstaaten des Altreichs an Macht und Einfluß bald weit übertrafen. Das zeigte sich deutlich, als im Jahre 1346 der Luxemburger Karl IV. zum deutschen König gewählt wurde. Von den böhmischen Luxenburgern ging ein Jahrhundert später die Königs- und Kaiserwürde auf die österreichischen Habsburger über und verblieb bei dieser Dynastie, bis das Reich sich 1806 auflöste.

Seit etwa 1200 wurden auch mehr und mehr Städte auf altem und kolonialem deutschen Boden gegründet. Damit kündigte sich allmählich der Übergang von der mittelalterlichen Agrarwirtschaft zu städtischen Wirtschaftsformen an. Um die Macht der Städte und ihren Reichtum zu ermessen, braucht man nur an die großen Hansestädte zu denken, wie Lübeck, Stralsund, Danzig und Riga. Aber auch Köln, Straßburg, Basel, Augsburg, Nürnberg und andere Städte im Altreich gelangten zu großem Einfluß.

Ohne Kenntnis dieser politischen Vorgänge kann man den Entwicklungsgang der deutschen Sprache nicht verstehen, der nicht ungestört verlaufen ist. Was Karl der Große eingeleitet hatte, führte in der Blütezeit der mittelhochdeutschen Periode (um 1200) schon zu einer nahezu einheitlichen Schriftsprache, die aus den Mundarten des Altreiches mit leichtem Übergewicht des Alemannischen entstanden war.

Aber diese Tradition war noch nicht genügend gefestigt, und als das Stauferreich unterging, zerfielen mit der politischen Einheit auch die Ansätze zu einer einheitlichen Hochsprache, verging die Blüte der mittelhochdeutschen Sprache rasch. Überall in den geschriebenen Texten tauchten wieder die grobmundartlichen Formen der einzelnen Landschaften auf. So bedurfte es eines neuen Anfangs, und nun verlagerte sich auch das Gewicht des sprachlichen Einflusses nach Osten. Die neue Einheitsbewegung nahm ihren Ausgang von der Reichskanzlei in Prag und wirkte in der Wiener und in der obersächsischen Meißener Kanzlei weiter. Luther brachte dann die Schreibformen der Meißener Kanzlei, nach denen er sich richtete, in Führung. So entstand allmählich eine neue, einheitliche Schriftsprache. Unser Deutsch beruht deshalb nicht auf den sprachlichen Traditionen des Altreichs, sondern auf dem Schreibgebrauch des ostmitteldeutschen Koloniallandes.

Wir haben also die vier Perioden der deutschen Sprachgeschichte

zu zwei großen Epochen zusammenzufassen:

- Altdeutsch, das den alt- und mittelhochdeutschen Zeitraum umfaßt und aus den hochdeutschen Mundarten des Altreichs entwickelt wurde,

- Neudeutsch, seit etwa 1350 (Karl IV.; Prager Kanzlei) auf ostmitteldeutschem Kolonialboden entstanden.

Dieses Neudeutsch allerdings beruht nicht unmittelbar auf den gesprochenen Mundarten. Es ist vielmehr aus den längst vorhandenen Schreibtraditionen der großen Kanzleien entstanden, die zwar landschaftlich gebunden sind, aber von Anfang an grob mundartliche Formen zu vermeiden suchen.

Kulturelle und soziale Grundlagen

Niedergeschrieben wird, was die Zeit bewegt, und die kulturellen und geistigen Interessen wechseln im Lauf der Zeiten. In unserer heutigen Sprache haben sie alle ihre Spuren hinterlassen.

In althochdeutscher Zeit ist die Aneignung des Christentums die große Aufgabe, und die sprachliche Leistung dieser Zeit besteht darin, die deutsche Sprache zum Ausdruck geistiger Inhalte bereitet und ihr einen Platz im Kreise der christlich- abendländischen Kultursprachen errungen zu haben.

Was einmal begonnen hat, wirkt weiter, und die religiöse Auseinandersetzung bereichert unsere Sprache bis heute. Aber in mittelhochdeutscher Zeit kommt Neues hinzu. Das Interesse am irdischen Weltgeschehen erwacht, und eine Zeitlang steht die höfische Dichtung mit ihren Erzählungen von Rittertat und -sitte und mit ihren Minneliedern im Mittelpunkt der sprachlichen Weiterentwicklung.

Auf der Grenze zum Frühneuhochdeutschen gewinnt dann eine neue religiöse Bewegung auch sprachlich den Vorrang. In der Scholastik wird die Theologie zur Wissenschaft ausgebaut. Scholastische und darüber hinausstrebende mystische Schriften legen den Grund zu einer deutschen Wissenschaftssprache. Zugleich entsteht eine volkstümliche, religiöse Erbauungsliteratur, die bis in die Reformationszeit weiterwirkt.

Ein Bild vom Sprachzustand des Frühneuhochdeutschen gewinnen wir aus den Lehr-, Erbauungs- und Unterhaltungsschriften, die diese schreibselige Zeit in Fülle hervorbrachte. Vor allem aber sind es bis zum Auftreten Luthers die vielen tausend Urkunden der großen Kanzleien, in denen die deutsche Sprache weiterentwickelt wird. Mit der Erfindung der Buchdruckerkunst (um 1450) kommt ein neues einigendes Element hinzu. Denn Kanzleien und Drucker haben das gemeinsame Interesse, ihre Sprache so zu gestalten, daß sie überall verstanden wird. Das führte zur Aufnahme möglichst vieler überregionaler, nicht dialektgebundener Sprachformen.

So fand Luther in der Sprache der Meißener Kanzlei bereits Schreibformen vor, die weithin bekannt waren. Seine und seiner Parteigänger Schriften wurden überall gelesen. Bald wurde das "Meißnische Deutsch" im ganzen Sprachgebiet verstanden, allerdings nicht überall angenommen. Im katholischen Süden wurde ihm noch lange die "Reichssprache" der Wiener Kanzlei entgegengesetzt, und Köln blieb bei seinem mittelfränkischen Schriftdialekt.

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) bedeutet auch kulturell einen tiefen Einschnitt. Danach lebt - im Zeitalter des Absolutismus - die Fürstenherrlichkeit noch einmal auf. Aber die Sprache der Höfe ist französisch. Das Meißnische Deutsch wird vornehmlich von protestantischen Geistlichen, Gelehrten und Dichtern gepflegt. Als dann die "Grundlegung einer deutschen Sprachkunst" des Leipziger Professors Gottsched auch in Österreich als Lehrbuch der deutschen Sprache anerkannt wird, ist der Weg zu einer einheitlichen deutschen Schriftsprache geebnet. Zu ihrer vollen Ausbildung tragen dann die Dichter und Denker von Lessing bis Goethe das meiste bei. Sie und ihre Zeitgenossen legen den Grund zu der allgemeinen Schriftsprache des 19. Jahrhunderts.

Aber das ist nicht das Ende der Entwicklung. Das wechselvolle Leben in der Großstadt, die Übermacht der Technik, das Eingreifen der Wissenschaft in alle Lebensbereiche, das Gewicht der Verwaltung und die internationalen Verflechtungen haben auch sprachlich zu neuen Wegen geführt, die uns von der Schriftsprache der Klassiker schon wieder weit entfernt haben.

Daß der Zeitgeist sich in der schriftlichen Hinterlassenschaft der Jahrhunderte kundtut, ist sicher. Aber man hat auch den soziologischen Aspekt zu bedenken. Welchen Standes sind die Schreibenden, und für welchen Leserkreis schreiben sie? Schon das Schreiben selbst ist eine Kulturerrungenschaft, und bis in unsere Zeit hinein blieb es ein Vorrecht privilegierter Stände. Die Schulen waren in der altdeutschen Epoche ganz in geistlicher Hand und dienten der Ausbildung der Geistlichkeit. Erst in frühneuhochdeutscher Zeit gesellten sich in ständig wachsender Zahl die bürgerlichen Schulen der Städte hinzu. Aber auch sie waren Standesschulen, die nicht jedermann offenstanden. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst nach 1870 bis in den letzten Winkel durchgesetzt, und erst seit wenigen Jahrzehnten stehen jedem Begabten - unabhängig von finanziellen Mitteln und sozialem Status - die Wege zur höheren Schulbildung und zu den Hochschulen offen.

Den Bildungsmöglichkeiten entsprechend, haben die sozialen Gruppen an der Herausbildung unserer Schriftsprache unterschiedlichen Anteil gehabt. In althochdeutscher Zeit schrieben nur Geistliche für Geistliche. Aber die Geistlichkeit stammte damals ausschließlich aus den Adelsgeschlechtern, und auch die höfischen Dichter und die Mystiker der mittelhochdeutschen Periode gehörten dem Adelsstande an und schrieben für adelige Leser und Zuhörer. So hatte in der altdeutschen Epoche die Adelsgesellschaft wie in allen anderen Bereichen auch im deutschen Schrifttum die Führung.

Das wird anders in der frühneuhochdeutschen Zeit. Die Städte gewinnen an Gewicht, und die Stadtbürger gelangen zu Selbstbewußtsein. Von da an kommen die meisten Schreibenden, z. B. auch Luther mit seinen Parteigängern und Gegnern, aus stadtbürgerlichen Kreisen. Bürgerlicher Bildung dienen auch die Universitäten, deren älteste, die deutsche Universität in Prag, 1348 gegründet wurde. Die meisten Autoren, die seitdem durch ihre Schriften an der Gestaltung unserer Sprache mitwirkten, hatten studiert und übten bürgerliche Berufe aus. Gewiß verstummte der Adel nicht; aber er paßte sich der neuen, breiteren Bildungsschicht an. In der neudeutschen Epoche herrscht die Sprache des Bürgers.

Sprache der Gegenwart

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann in Deutschland die Industrialisierung. Mit den Arbeitermassen, die die Industrie aus den damals übervölkerten Landgebieten anzog, entstanden mit unvorstellbarer Geschwindigkeit die neuen Großstädte. Im Jahre 1870 gab es im Reichsgebiet nur acht Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, bis 1910 war ihre Zahl auf 48 angewachsen. Die Neubürger, mittellos zugewandert, hatten in bitterer Not um ihren Lebensunterhalt zu ringen. Die sozialen Spannungen, die sich daraus ergaben, brauchen hier nur angedeutet zu werden. Schritt für Schritt erkämpften sie sich ihre Rechte in der Industriegesellschaft, erstritten sich ihren Anteil am öffentlichen Leben und an den allgemeinen Bildungsmöglichkeiten. Auch die rasch wachsende Teilnahme der Frauen am Berufsleben und ihr Einbruch in die "Arbeitswelt der Männer" ist eine späte Folge der sozialen Umwälzungen.

Bis zum Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918 herrschten im politischen und kulturellen Leben und auch im Gebrauch der Schriftsprache die bürgerlichen Traditionen vor. Seitdem ist nach dem Zusammenbruch der Monarchie und der Revolution von 1918 eine neu strukturierte Gesellschaft erstanden, in der die alten Standesunterschiede keine Rolle mehr spielen. Nach einigen Jahrzehnten des Überganges leben wir seit dem Neubeginn im Jahre 1945 in einer Gesamtgesellschaft, die man nicht mehr im traditionellen Sinne "bürgerlich" nennen kann. Noch hat diese neue Gesellschaft ihre eigene, endgültige Form nicht gefunden. Die Suche danach zeigt sich jedoch in der oft krassen Abkehr der Jugend vom Hergebrachten, an dessen Stelle sie einstweilen das Experiment mit neuen Möglichkeiten setzt.

Auf diese Entwicklung antwortet, wie zu jeder anderen Zeit, auch unsere Sprache. Schiller und Goethe, Sprachmuster für die Schulerziehung der bürgerlichen Zeit, sind für unsere heutige Sprachgestaltung keine Vorbilder mehr. Die Sprache unserer Gegenwart ist direkter und derber geworden. Die Schriftsteller "nennen die Dinge beim Namen", sie verhüllen nichts, und die Schriftsprache von heute nähert sich der Sprache des Alltags, von der sie im bürgerlichen 19. Jahrhundert weit entfernt war.

Den Fachmann erinnert das Sprachgeschehen unserer Tage an die Anfänge der frühneuhochdeutschen Zeit. Damals forderte im sozialen Umbruch die junge Gesellschaftsschicht der Stadtbürger ihr Recht. Auch sie fand nicht sogleich die ihr angemessenen Lebensformen, und in ihrer einfachen, anfangs oft groben und unflätigen Sprache meint man den Protest gegen das überfeinerte Deutsch der Adelsgesellschaft zu spüren. Derber Spott und bissige Satire, mit denen die hergebrachten Lebensformen gegeißelt werden, lassen erkennen, daß auch damals an der "heilen Welt" der alten Gesellschaft heftig Kritik geübt wurde.

Genauso ist infolge der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts auch unsere heutige Sprache im Umbruch, und durch die Spaltung Deutschlands wird die Lage noch verschärft. Quer durch Europas Mitte geht der Riß zwischen zwei scharf unterschiedenen politischen, ökonomischen und sozialen Systemen. Davon kann auch die Sprache nicht unberührt bleiben. Die Amerikanismen im Deutsch der Bundesrepublik sind zahlreich. Ausdrücke wie "blue jeans, beat, talk show, city, management, multinational" stammen aus dem amerikanischen Englisch, und in der DDR beweisen Wörter wie "Planerfüllung, Selbstverpflichtung, Kombinat, Kader, Brigade, volkseigen" den ideologischen Einfluß der Sowjetunion. Der östlichen Ideologie entsprechend bezeichnen Wörter wie "Freiheit, Demokratie, sozialistisch", jedenfalls im Sprachgebrauch der Einheitspartei und ihrer Presse, neue einseitige Inhalte, und Wörter wie "Aggressor, revanchistisch, imperialistisch" (immer nur auf Staaten der westlichen Welt angewandt), erinnern peinlich an die Propagandasprache der Hitlerzeit.

Doch viele der sprachlichen Neuerungen machten an der innerdeutschen Grenze nicht halt. Wörter wie "Kollektiv" oder "Exponat" wurden auch in der Bundesrepublik gebraucht, und umgekehrt sprach man in der DDR von "Computern" und "Containern", von "Rock" und "Dixieland". Ex-Bürger der DDR und Ex-Bürger der BRD verstehen sich immer noch ohne Schwierigkeiten, und sie werden sich auch weiterhin verstehen. Was hüben und drüben voneinander abwich, sind geringfügige Unterschiede, wie sie auch gegenüber der deutschen Sprache in Österreich, in der Schweiz und in Luxemburg und sogar zwischen Nord- und Süddeutschland bestehen. Das tut der übernationalen Einheit der deutschen Sprache keinen Abbruch.

Übersetzer als Mittler von Sprache und Literatur